La 100ème unité de méthanisation régionale célébrée sur Laon (Aisne)

Le moment était important pour la filière du gaz vert dans la région Hauts de France, car la 100ème unité de méthanisation a été officiellement fêtée par tous les acteurs concernés. De plus, ce n’est pas l’habituel collectif d’agriculteurs, mais une station de traitement des eaux usées, rénovée, dont l’utilisation de ses boues génère du biogaz. Sur le plan environnemental, le message est fondamental, car il démontre que sur des sites très divers et existants, il est possible de produire une énergie décarbonée. En l’espèce, l’eau (usée) devient énergie non fossile… !

(Photo du site/Crédit GRDF)

1ère station de traitement des eaux usées dans les Hauts de France conjuguée à une unité de méthanisation

Laon dans l’Aisne, l’ancienne capitale de la France pendant près d’un siècle (dès 895) a été le théâtre d’une manifestation importante pour la production de biogaz injecté le 03 juillet dernier. Concrètement, une station existante de traitement des eaux usées du 20ème siècle à l’ombre de la butte de Laon, de sa cathédrale emblématique inspiratrice de Notre-Dame-de-Paris, a été rénovée, étendue, et modifiée afin de transformer ses boues en biogaz.

Un petit retour en arrière est nécessaire, car quelques décennies plus tôt, la loi permettait de déposer ses boues des eaux usées à l’air libre au bout d’un champ agricole pour séchage et obtenir un engrais. Inutile de souligner les désagréments olfactifs… pour le voisinage et la pollution des rivières à la clé, une catastrophe sur toute la ligne. Un ancien du quartier environnant de la rivière de l’Ardon, en bas de la butte de Laon, témoigne sur la difficulté à rester dans le jardin avec l’odeur des boues fraîches… au bout du champ ! Heureusement, le législateur a imposé une nouvelle norme dans le traitement de ses boues avec un stockage en milieu fermé, nous y reviendrons !

En 2025, une station de traitement des eaux usées permet de générer du gaz vert. Certes, cette technique est moins performante que les déchets agricoles, mais une partie de ses boues génère du biogaz. Suivons le process de cette transformation :

Du décanteur primaire à l’injection du biogaz dans le réseau GRDF

La première étape est celle d’une séparation entre l’eau et les matières lourdes, les grosses matières où boues primaires sont retenues dans un décanteur primaire, l’étape de base. Ensuite, un équipement de traitement tertiaire est la dernière étape avant le rejet de l’eau dans son milieu naturel, en l’occurrence dans la rivière de l’Ardon. Cette eau traitée passe par une zone humide afin de développer la biodiversité avant de reprendre son cours d’eau plus classique. A noter que le débit de cette rivière est assurée à 90% par cette station d’épuration, le duo est de fait indissociable aujourd’hui. Hier, ce cours d’eau posait bien des problèmes avant cette création d’une station d’épuration, notamment chez les propriétaires fonciers où passait cette rivière l’Ardon, un casse tête historique pour le maire résolu au début des années 90 au siècle dernier.

Troisième étape, le fameux digesteur commun à toutes les unités de méthanisation où les boues sont déshydratées. Ces boues associées avec 10% d’apport extérieur passent par cette étape de fermentation afin de dégager du méthane (CH4). La part de boues transformées en biogaz est de 43% environ. Pour le reste, ce sont des boues dont le séchage sur la durée se transforme en engrais. Puis, ils sont utilisés pour de l’épandage dans les champs agricoles.

Ensuite, retirer l’eau du gaz, c’est l’étape de la purification du biogaz arrive afin de le valoriser en biométhane, ce passage est indispensable avant l’injection dans le réseau GRDF. Bien sûr, le stockage des boues résiduelles est essentielle. Aujourd’hui, elles passent au chaulage et sont stockées durant 9 mois dans un site fermé de 1 600 m2, puis l’épandage durant 3 mois. « L’intégralité de ses boues est utilisée au sein des champs agricoles dans le 50 km environnants. Il y a plusieurs étapes avant l’épandage, notamment l’hygiénisation de ses résidus des eaux usées », précise un technicien.

Enfin, l’ultime étape avant l’injection avec l’odorisation du biogaz injecté, car le méthane est inodore d’où sa dangerosité sans cette initiative technique, puis le contrôle final du produit avant l’injection dans le réseau GRDF.

Produire de l’énergie verte demande de l’imagination

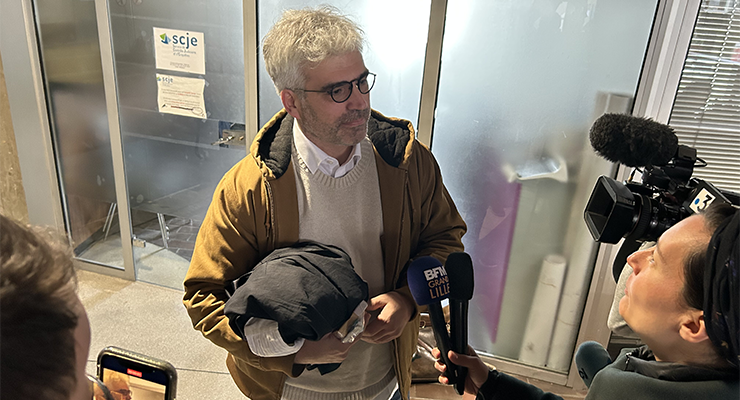

Sous un soleil de plomb, près de 250 personnes sont venues assister à ce moment particulier, en fait toute la filière du biogaz injecté dans les Hauts de France. En effet, depuis 2011, et la première unité de biométhane sur Sequedin, le chemin a été très long comme pour cette réalisation. « Nous avons entamé cette réflexion sur cette station des eaux usées depuis 15 à 20 ans. A cet effet, nous avons visité des sites en Alsace et dans les Alpes, car notre station d’épuration était taillée pour 40 000 habitants. Il fallait de fait une extension de cet équipement et nous avons pensé y associer une unité de méthanisation. C’est une opportunité écologique pour notre agglomération », commente Eric Delhaye, le maire de Laon et Président de la communauté d’agglomération.

Aujourd’hui, la station de traitement des eaux usées a « upgradé » jusqu’à 45 000 habitants et injecte dans le réseau du gaz vert assurant une autonomie énergétique dans certains quartiers de la commune. C’est la 1re station de traitement des eaux usées dans les Hauts de France conjuguée à une unité de méthanisation. Le coût global est de 14,9 millions d’euros avec un soutien de l’Etat, du Conseil départemental de l’Aisne, de l’agglo, du syndicat agricole et de la commune de Laon.

Pour le Directeur général de l’entreprise SUEZ, Arnaud Bazire, « cette installation est très symbolique. » En effet, le traitement des eaux usées, comme potable, constitue un sujet de premier plan pour toutes les intercommunalités. En l’espèce, l’association d’un traitement des eaux usées, avant un rejet dans le milieu naturel, tout en le conjuguant à la production d’une énergie verte, coche beaucoup de cases. « L’eau est une préoccupation des citoyennes et des citoyens », ajoute-t-il. En effet, le débat sur l’eau sera une constante dans les prochaines décennies pour les collectivités publiques, notamment son assainissement !

Concernant le département, il joue « son rôle dans l’aménagement du territoire et ici depuis 1995 avec la création de cette station de traitement des eaux usées », indique Mathieu Fraise, vice-président du Conseil départemental.

Pour Frédéric Motte, président de la mission rev3 au sein du Conseil Régional, cette 100ème unité d’injection concrétise « une dynamique de la filière du biogaz injecté dans la région Hauts de France. » A cet effet, le collectif CORBI, réunissant tous les acteurs concernés, accompagne depuis tous les porteurs de projet https://www.va-infos.fr/2017/06/13/biomethane-avance-urbi-corbi-hauts-de-france/ avec une majorité d’agriculteurs.

Enfin, la préfète de l’Aisne, Fanny Anor, souligne cette volonté d’une « économie circulaire. Sur cette réalisation, l’Agence de l’eau de l’Aisne et le fonds FNADT ont soutenu cette création d’une unité de méthanisation. »

Etape Métamorphose

L’après-midi s’est poursuivie avec une table ronde tournée vers l’avenir et un oeil aiguisé dans le rétro. Bien sûr, le premier intervenant était Philippe Vasseur, ex Ministre de l’Agriculture https://www.va-infos.fr/2024/09/26/philippe-vasseur-lhomme-plus-loin/ , mais surtout le 1er responsable des équipes rev3 de CCIR et de la Région, met en avant « un moment où le monde bascule. C’est pourquoi, il fallait s’engager pour avoir un temps d’avance.» Les choses ont bien évolué depuis la 1ère unité en 2011, en 2016 la signature d’un Manifeste https://www.va-infos.fr/2016/09/25/methanisation-presente-interet-manifeste/ où le CORBI affiche son ambition et des perspectives d’une filière de biométhane injectée. On ne parle plus d’un coup par coup, mais d’une réflexion globale, d’une ambition de production de gaz vert chiffrée, mais surtout de créer un écosystème autour des porteurs de projet pour lesquels l’installation n’est pas un long fleuve tranquille.

C’est pourquoi, Frédéric Motte avec Didier Cousin, successeur de Philippe Vasseur, souligne l’importance du CORBI : « C’est le bon outil pour une bonne pratique. »

Pour Didier Cousin, vice-président à la CCIR en charge des transitions rev3 et aussi Directeur Territorial régional de GRDF, des étapes sont indissociables d’une installation d’une unité de méthanisation : « Il y a un enjeu d’acceptabilité par la population. »

Pour sa part, le bras armé de l’Etat, l’ADEME, souligne les critères de développement de la méthanisation : « La solvabilité des projets, le renforcement des emplois dans la filière, la règlementation, l’offre de formation pour les porteurs de projets, et une information plus large vers la population sur ces installations. »

A l’horizon 2030

Pour le mix énergétique https://www.va-infos.fr/2024/06/05/la-decarbonation-avec-le-gaz-vert-une-realite-complementaire/, la production de biogaz injecté constitue une réalité du mix énergétique indispensable à l’autonomie française en la matière. Avec plus de 100 unités, 2,3 Terawattheures, soit 385 000 logements chauffés au gaz) et par capillarité éviter l’émission de 450 000 tonnes de CO2, le CORBI vise les 7 TWT à l’horizon 2030.

Daniel Carlier