Gros succès pour la visite contée du lycée Watteau à Valenciennes

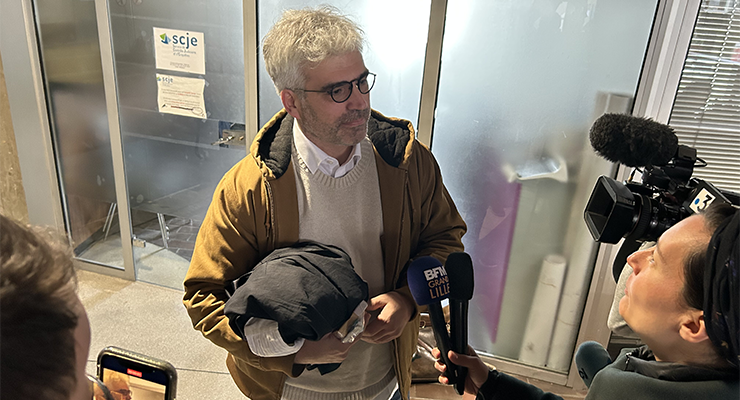

Il y avait une file d’attente importante devant la porte principale du Lycée Watteau à Valenciennes, ce samedi 20 septembre, pas pour des inscriptions, un concours ou autre tranche de vie pédagogique, mais pour la visite de cet établissement historique de la ville centre. En effet, des guides très particuliers attendaient les visiteurs pour livrer la véritable histoire de ce lieu à la fois sombre et lumineux. Des centaines de nordistes ont répondu à cette proposition bien boostée par un passage en amont sur BFM TV Lille.

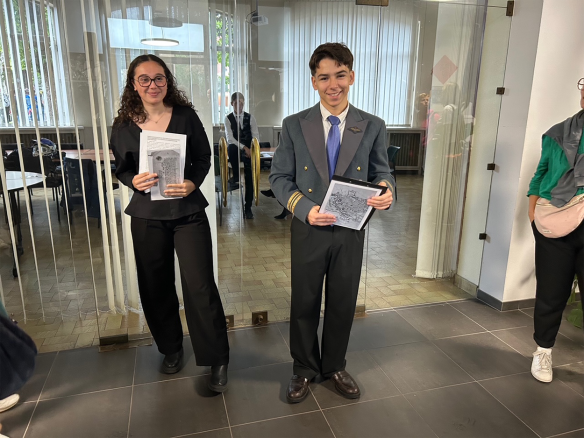

Le succès a même un peu surpris les organisateurs, professeurs et élèves, car après une première mouture en 2024, une version plus aboutie a été délivrée aux curieux du jour. Pour vous emmener dans ce voyage intérieur de ce lycée Watteau, des duos d’élèves-guides se succédaient avec un pan d’histoire à partager. D’ailleurs, le « Bonjour Mesdemoiselles » du premier élève guide rappelait avant tout que ce lycée était d’abord dédié aux jeunes filles ! Une succession de tandem ont donc piqué la curiosité de l’auditoire, impatient d’entendre une autre particularité, voire de sourire à l’écoute d’un imaginaire débordant… ! Ce n’est qu’en décembre 1924 que le Conseil municipal de Valenciennes baptise du nom de son plus célèbre peintre, Antoine Watteau, ledit lycée. Le « Naming » déjà l’époque, nous n’avons rien inventé sauf le volet mercantile du process… !

Là, il faillait se mettre dans l’ambiance et tendre l’oreille, car ces murs vous murmurent une tranche de vie triste ou joyeuse. Aucun doute, des secrets résonnent dans les couloirs et les caves du lycée Watteau, car ils ne vous parlent pas de l’historie avec un grand « H », mais de leurs histoires, celle d’un bâtiment avec plusieurs vies. Opérationnel depuis la fin du XIXème, ce bâti imposant a été successivement, établissement scolaire, hôpital auxiliaire de La Croix Rouge française, puis allemande pendant la 1ère guerre mondiale, retour à la vie scolaire, QG d’une Kommandantur durant la seconde guerre mondiale, puis lycée de jeunes filles pendant des décennies avant une mixité très tardive.

Là, il faillait se mettre dans l’ambiance et tendre l’oreille, car ces murs vous murmurent une tranche de vie triste ou joyeuse. Aucun doute, des secrets résonnent dans les couloirs et les caves du lycée Watteau, car ils ne vous parlent pas de l’historie avec un grand « H », mais de leurs histoires, celle d’un bâtiment avec plusieurs vies. Opérationnel depuis la fin du XIXème, ce bâti imposant a été successivement, établissement scolaire, hôpital auxiliaire de La Croix Rouge française, puis allemande pendant la 1ère guerre mondiale, retour à la vie scolaire, QG d’une Kommandantur durant la seconde guerre mondiale, puis lycée de jeunes filles pendant des décennies avant une mixité très tardive.

Sur le trottoir d’en face…

Georges Delabre, né le 08 mai (ça ne s’invente pas) 1926, était un témoin privilégié du Lycée Watteau. D’ailleurs, il a raconté sur le livre d’or à la sortie de cette visite singulière quelques moments de cette période difficile. En effet, il travaillait face au lycée Watteau dans un magasin d’ameublement. A cet effet, il a été réquisitionné par les Allemands pour poser des rideaux des fenêtres afin d’occulter la lumière aux individus interrogés. Il a connu des résistants fusillés dans le quartier du Roler, des amis tués durant les bombardements… Pour autant, ces caves du Lycée Watteau étaient aussi un site de refuge durant les bombardements, car la ville de Valenciennes était truffée de souterrains (encore aujourd’hui). D’autres souvenirs sont sur ces pages, comme la faim, ce dénominateur commun à tous les habitants des territoires occupés. Georges Delabre fêtera son centenaire l’année prochaine avec encore tant de mémoire à partager.

Georges Delabre, né le 08 mai (ça ne s’invente pas) 1926, était un témoin privilégié du Lycée Watteau. D’ailleurs, il a raconté sur le livre d’or à la sortie de cette visite singulière quelques moments de cette période difficile. En effet, il travaillait face au lycée Watteau dans un magasin d’ameublement. A cet effet, il a été réquisitionné par les Allemands pour poser des rideaux des fenêtres afin d’occulter la lumière aux individus interrogés. Il a connu des résistants fusillés dans le quartier du Roler, des amis tués durant les bombardements… Pour autant, ces caves du Lycée Watteau étaient aussi un site de refuge durant les bombardements, car la ville de Valenciennes était truffée de souterrains (encore aujourd’hui). D’autres souvenirs sont sur ces pages, comme la faim, ce dénominateur commun à tous les habitants des territoires occupés. Georges Delabre fêtera son centenaire l’année prochaine avec encore tant de mémoire à partager.

Quelques plaques rappellent cette période de 1940 et le fameux incendie de Valenciennes, durant 14 jours, ravageant tout le centre-ville à défaut de pompiers, car la population du Valenciennois avait déjà massivement évacué vers la Bretagne. Durant 4 ans, cette salle d’attente en sous-sol (Maison d’arrêt) de la Kommandantur sur Valenciennes, sous l’autorité de Bruxelles contrairement au reste de la France occupée, a enfermé et au delà… les personnes soupçonnées d’acte de résistance.

Quelques plaques rappellent cette période de 1940 et le fameux incendie de Valenciennes, durant 14 jours, ravageant tout le centre-ville à défaut de pompiers, car la population du Valenciennois avait déjà massivement évacué vers la Bretagne. Durant 4 ans, cette salle d’attente en sous-sol (Maison d’arrêt) de la Kommandantur sur Valenciennes, sous l’autorité de Bruxelles contrairement au reste de la France occupée, a enfermé et au delà… les personnes soupçonnées d’acte de résistance.

Au détour de ce moment délivré par ces guides particuliers, les visiteurs d’un jour ont découvert les caves du lycée Watteau. Les couloirs s’enchaînent dans la galerie des Capucins, puis celle de Pater, le lieu était propice et discret pour l’enfermement, même provisoire, voire pour faire parler ! Bien sûr, ces heures sombres ne doivent pas masquer une autre vie, celle d’un lycée, hier d’un collège, dont les apprenants apprécient encore ce lieu emblématique de l’Athènes du Nord.

Daniel Carlier